꿀벌은 유연한 건축가…‘육각 벌통’만 ‘복붙’하지 않는다

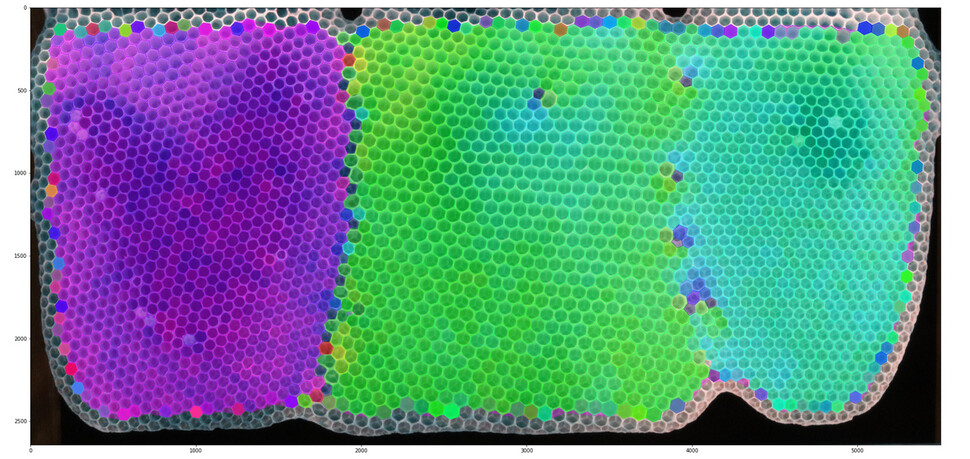

(이미지-01)

방 4.4%가 5각·7각 등 불규칙, 앞 내다보고 크기·형태 바꿔나가

많은 일벌이 밀랍을 만들어 이겨 육각 기둥 방을 만든다. 가장 적은 양의 밀랍을 들여 가장 많은 꿀을 저장할 수 있고 견고한 구조의 방이다. 데이비드 마크, 픽사베이 제공.

많은 일벌이 밀랍을 만들어 이겨 육각 기둥 방을 만든다. 가장 적은 양의 밀랍을 들여 가장 많은 꿀을 저장할 수 있고 견고한 구조의 방이다. 데이비드 마크, 픽사베이 제공.

꿀벌이 만드는 반듯한 육각 기둥으로 이뤄진 벌통은 자연의 경이이다. 꿀과 꽃가루를 저장하고 애벌레를 기르는 이 방은 최소의 밀랍을 들여 최대의 저장능력과 구조적 안정성을 갖춘다.

찰스 다윈은 1850년대에 자연선택 이론을 설득력 있게 설명하려면 꿀벌의 벌통 만들기가 어떻게 진화했는지 설명하는 것이 중요하다고 판단했다. 자기 집 정원에 벌통을 놓고 실험을 거듭하면서 다윈은 꿀벌의 벌통에 대해 “최고의 본능”이란 찬사를 보냈다.

그렇다면 꿀벌은 본능이 시키는 대로 자동기계처럼 똑같은 육각 기둥의 방을 만드는 걸까. 야생의 삶을 사는 꿀벌은 훨씬 복잡한 상황에 부닥친다.

(이미지-02)

자연 상태에서 꿀벌이 벌통을 짓는 과정. 세 곳에서 각각 벌통을 만들어 결국 하나로 매끈하게 합쳐야 한다. 마이클 스미스 제공.

먼저 일벌 애벌레를 기르는 방을 만들던 일벌은 번식 철에 앞서 수벌 애벌레 방을 만들어야 한다. 수벌 애벌레는 일벌 애벌레보다 크기 때문에 하나의 벌통 안에 다른 크기의 방이 매끈하게 연결돼야 한다.

두 번째는 밀랍과 그물망을 제공하는 양봉과 달리 야생에서 벌통은 여러 곳에서 동시에 만들어 마지막에 하나로 이어 붙여야 한다. 꿀벌은 이런 공학적 어려움을 어떻게 이겨 내고 깔끔한 형태의 벌통을 만드는 걸까.

마이클 스미스 미국 코넬대 생물학자(현 오번대 교수) 등은 야외에서 꿀벌 12개 무리가 자연적인 방법으로 벌통을 짓는 과정을 분석했다. 꿀벌이 만든 1만9000여 개의 방을 자동 이미지 분석 기술을 이용해 일일이 측정해 분석한 결과 일벌은 로봇보다는 숙련 기술자에 가까웠다.

(이미지-03).

일벌 두 무리가 각각 만든 벌통이 하나로 이음매 없이 깔끔하게 이어진 모습. 마이클 스미스 제공.

연구자들은 27일 과학저널 ‘미 국립학술원 회보(PNAS)’에 실린 논문에서 “꿀벌은 자동기계처럼 똑같은 육각형을 되풀이 만드는 게 아니라 불규칙한 형태의 방도 만드는 등 적극적으로 둥지의 형태를 갖추어 나가는 진정한 건축적 능력을 보였다”고 밝혔다.

꿀벌은 방의 크기를 줄이거나 늘이는 리모델링을 하지 않는다. 스미스 교수는 “중요한 건 만드는 데 가장 많은 에너지가 드는 밀랍 사용을 최대한 아끼면서 필요한 방을 만드는 일”이라고 이 대학 보도자료에서 말했다.

작은 일벌 방과 큰 수벌 방을 연결할 때 꿀벌은 육각형을 고집하지 않는다. 연구자들은 이번 연구에서 크기를 변환하거나 합칠 때 벌통의 방 1만2000개 가운데 4.4%인 534개의 표면 형태가 육각형이 아니었다고 논문에서 밝혔다. 육각형이 아닌 방의 형태는 4각형에서 9각형까지 다양했지만 93%는 5각형이거나 7각형이었다.

흥미로운 건 방의 크기를 크게 하거나 작게 전환할 때 점진적으로 길이를 바꾼다는 사실이다. 연구에 참여한 커스틴 피터슨 코넬대 교수는 “여러 방의 크기를 차츰 바꿔나간다는 건 일벌들이 앞을 내다본다는 걸 가리킨다”고 말했다.

(이미지-04)

기울기가 다른 세 개의 벌통을 제각각 만들어 하나로 이어붙인 모습. 이음매 부위에 5각형이나 7각형의 불규칙한 형태가 보인다. 커스틴 피터슨·닐스 냅 제공.

실제로 꿀벌이 방을 만드는 방식은 같은 크기의 방을 무작정 만드는 것과는 거리가 멀었다. 필요에 따라 방의 크기와 형태, 기울기 등을 달리했다. 마치 설계도나 중앙에서 지휘하는 꿀벌이 따로 있는 것 같았다.

연구자들이 컴퓨터 모델을 이용해 한정된 공간에서 방을 만드는 최적의 방법을 찾아봤지만 “꿀벌이 한 것보다 그리 낫지 않았다”고 피터슨 교수는 말했다.

스미스 교수는 “꿀벌이 진화를 통해 어떻게 이런 건축기술을 얻게 됐는지 이해한다면 우리가 앞으로 다목적이면서 강하고 환경변화에 회복 탄력성이 큰 건축물을 짓는 데 통찰을 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

등록 :2021-07-27 14:58수정 :2021-07-27 18:05조홍섭 기자 사진

'세상정보' 카테고리의 다른 글

| 황당한 ‘탈원전 때리기’, 최재형·윤석열은 뭘 노렸나 (0) | 2021.08.07 |

|---|---|

| 임진왜란 일본의 병력소실에 대하여 (0) | 2021.08.01 |

| 백성위해 천기누설한 세종의성적표 (0) | 2021.07.27 |

| 여순사건 특별법 국회통과 73년만에 (0) | 2021.06.29 |

| 훈민정음 금속활자 피맛골 땅속에서 쏟아져 나왔다. (0) | 2021.06.29 |